卒業式や閉店の音楽として定番の「蛍の光」。

誰もが一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。

しかし、歌詞の本当の意味を知っていますか?

実は、「蛍の光」は別れの歌ではなかったという説があるのです。

この記事では、「蛍の光」の歌詞に込められた本当の意味や、知られざる歴史について解説します。

「蛍の光」に対するイメージがガラリと変わるかもしれません。

ぜひ最後までご覧ください。

歌詞「蛍の光」の本当の意味とは?

「蛍の光」は、卒業式や閉店の音楽として広く親しまれています。

しかし、歌詞の内容をよく見てみると、別れの場面を描写したものではないことがわかります。

「蛍の光」は1881年(明治14年)に発表されました。

この曲のメロディーは、スコットランドの民謡「オールド・ラング・サイン(Auld Lang Syne)」が元になっています。

日本では、スコットランド民謡のメロディーに日本語の歌詞をつけて、卒業式や閉店時など「別れの場面」で歌われることが一般的です。

歌詞には「蛍の光で勉学に励んだ日々」や「苦労しながらも学び続けた時間」への感謝の気持ちが込められています。

蛍の光が「別れの歌」として広まった理由

それでは、なぜ「蛍の光」が「別れの歌」として広まったのでしょうか?

これは卒業式や終業式などで歌われるようになったためです。

式の終わりに歌うことで「一区切り」「次のステップへの旅立ち」という意味が付与され、自然と「別れの歌」として認識されるようになったのです。

蛍の光 歌詞1番・2番の意味

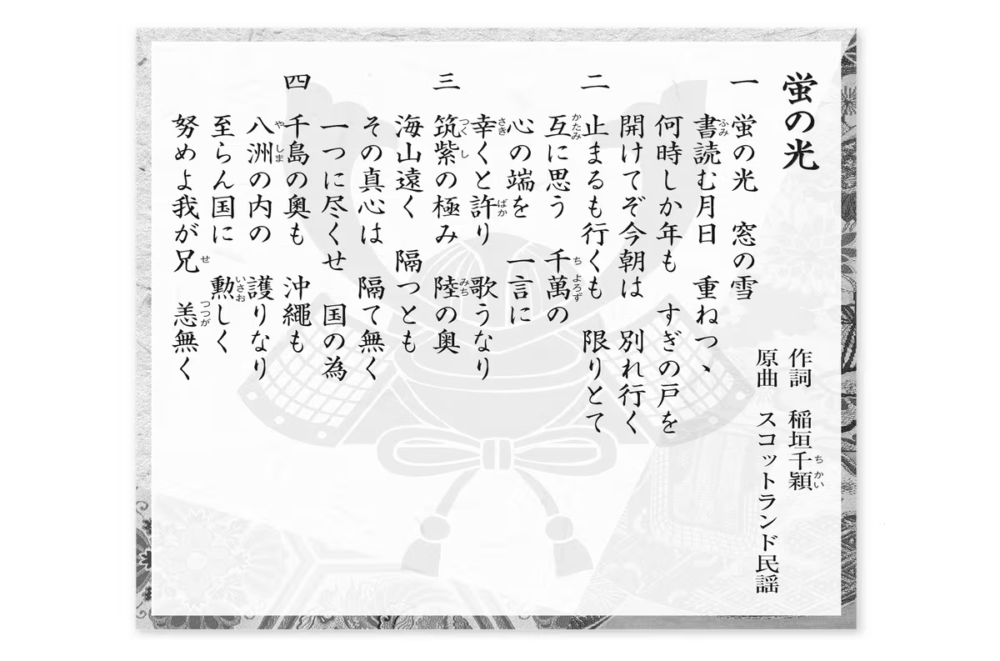

1番の歌詞は、以下のとおりです。

- 蛍の光、窓の雪、書読む月日、重ねつつ

- いつしか年も、すぎの戸を、開けてぞ今朝は、別れゆく

1番では、「蛍の光を頼りに夜遅くまで勉強した日々」が描かれています。

- 「蛍の光」は、かつて照明器具がなかった時代に、蛍や雪明かりを頼りに勉強していた様子を象徴しています。

- 「ふみ読む月日」は、勉強に励んだ日々を表しています。

この歌詞は、蛍の光や雪明かりの中で勉学に励み、年月を重ねてきたが、ついに別れの時が来た、という意味です。

しかし、ここでいう「別れ」は、必ずしも友人や恋人との別れを意味するものではありません。

2番の歌詞は、以下のとおりです。

- 止まるも行くも、限りとて、互いに思う、千万(ちよろず)の

- 心の端(はし)を、一言に、幸(さき)くとばかり、歌うなり

2番では、「旅立ちと感謝」の気持ちが込められています。

- 「かたみに結ぶ」=形見を結ぶことから、友と別れを惜しむ気持ちが読み取れます。

- 「松の葉」=長寿を象徴し、長く続く友情や恩に感謝している意味があります。

この歌詞は、別れの時が来ても、互いの幸せを願い、励まし合おう、という意味です。

つまり、「蛍の光」は、別れの悲しみを歌ったものではなく、未来への希望を歌った歌であり、「勉学に励み、共に過ごした仲間や先生への感謝」が歌われた内容となっています。

蛍の光 歌詞3番・4番の意味

3番と4番の歌詞は、1番2番とは少し意味合いが違います。

3番の歌詞は、以下のとおりです。

- 海の外、山の奥、都離れて、行くとも

- 御身(おんみ)の御為(おため)、大和島根(やまとしまね)、朝夕(あさゆう)に、忘れめや

3番では、「世界を巡る冒険心」が描かれています。

- 「海山越えて」は、困難を乗り越えて新たな挑戦をする姿を象徴しています。

- 「里の灯火」は、故郷や親しい人への思いが込められています。

4番の歌詞は、以下のとおりです。

- 武士(もののふ)の、道(みち)果たすべく、忠(ちゅう)と孝(こう)とに、励(はげ)みつつ

- いつか御国(みくに)に、報(むく)いんと、誓(ちか)いてぞ今日(けふ)は、出て(い)で立つ(たつ)

4番では、「旅立ちと未来への希望」が込められています。

- 「身を立て名をあげ」=社会で成功し、名声を得ることを表しています。

- 「君がため」=支えてくれた人や祖国への恩返しを誓っています。

3番は、遠く離れても日本のことを忘れません。4番は、武士として忠義と孝行のために励み、祖国に貢献することを誓います。

この歌詞から「蛍の光」は、祖国のために戦う若者の歌であったことがわかります。

3番と4番では、「学びの成果を胸に、新たな未来へ挑む決意」が歌われているのです。

歌詞「蛍の光」は別れの歌ではなかった!

「蛍の光」は、スコットランド民謡「オールド・ラング・サイン」を原曲としています。

原曲は、古い友との再会を祝う歌であり、別れの歌ではありません。

日本で「蛍の光」が卒業式などで歌われるようになったのは、明治時代以降のことです。

当時、国家が教育を通じて国民に愛国心を植え付けようとしていた背景があり、歌詞の内容が国家主義的な思想と結びつけられたためと考えられています。

現代においては、歌詞の内容よりも、卒業や閉店といった別れの場面で歌われることが多いことから、別れの歌として認識されるようになりました。

歌詞「蛍の光」の全文現代語訳はこれ!

「蛍の光」の歌詞を現代語訳すると、以下のようになります。

1番

蛍の光や窓に映る雪明かりの中で、昼も夜も勉学に励み、年月を重ねてきた。ついに学び舎を離れ、別れの時が来た。

2番

ここに残る者も、新たな道へ進む者も、いつかまた会える日を信じている。互いの幸せを願い、励まし合おう。

3番

遠く離れた異国の地へ行ったとしても、日本のことを決して忘れません。

4番

武士として忠義と孝行に励み、いつか必ず祖国に貢献することを誓います。

まとめ

「蛍の光」は、原曲の意味や歌詞の内容から、本来は別れの歌ではありませんでした。

しかし、時代背景や歌われる場面によって、別れの歌として認識されるようになりました。

歌詞に込められた意味を知ることで、「蛍の光」に対するイメージがより深まったのではないでしょうか。

コメント